目录

【研究动态】

新书出版:《营造法式十讲》

新书出版:《国民大会堂旧址修缮设计研究》

“一种多元历史文化资源的分类及设备”获得发明专利授权

教育部学位与研究生教育发展中心主题案例《东南亚历史城市遗产价值与可持续保护发展》结项

《缅甸妙乌古城保护及发展规划》荣获“共同愿景——亚洲遗产可持续发展进取案例”

向缅甸文化部发出地震慰问,并发布《关于联合支持缅甸震后文化遗产保护的倡议书》

缅甸历史文化遗产震后速报系列

2025“城市建筑学”学术研讨会暨《集约·低碳·再生:城市建筑的一体化设计》新书发布会在南京成功举办

发表在《Nature Cities》的成果入选江苏省住建厅2025年科技动态汇编

研究成果在CAADRIA 2025国际会议上发表

研究成果在Frontiers of Architectural Research发表

【公共资讯】

东南大学测绘成果展(2019-2014)即将开幕

第二届遗产保护优秀论文评选活动正在进行

【研究动态】

城乡与建筑遗产保护的中国理论与方法

新书出版:《营造法式十讲》

2025年3月,陈薇教授新著《营造法式十讲》正式面世,该书以三十年教学积淀为基底,系统解构宋代《营造法式》的营造智慧与当代价值,是中国古代建筑历史研究的重要成果。

本书源于陈薇教授自1994年起执教的“宋清营造法式”研究生课程,历经数十年课堂打磨,遵循将经典大书讲薄、讲懂的宗旨,通过平实的语言、不断延伸的内容与思考,将晦涩典籍转化为可触达的学术脉络,既忠实于原著体例,又融入实物考证与数字技术,构建起古今对话的桥梁。书中十讲内容层层递进,兼顾学术深度与教学逻辑,既呈现经典营造的精密数理,更彰显中国传统建筑文化赓续创新的生命力。该书凝结了我国三代学者对《营造法式》研读的心得和作者多年教学体会,不仅是对中国古代建筑典籍《营造法式》的专业解读,也是关于中国建筑文化的专业科普读物,帮助读者不断体悟中国古代建筑文化独特的设计智慧、营造观念、管理制度等以及对当下的思考。

新书出版:《国民大会堂旧址修缮设计研究》

全国重点文物保护单位国民大会堂旧址(今南京人民大会堂),属于近现代重要史迹及代表性建筑。中国的近现代伴随着中西物质、文化层面的互动,经历了碰撞、摩擦、消化、融合。如果聚焦于民国时期,此时期的建筑业也反映出起步、发展、停滞的阶段性特征与社会整体的起伏相关。国民大会堂旧址建成于抗日战争全面爆发之前,其建筑类型、建造规模、营造技术几乎集中反映了民国时期建筑业发展水平。

国民大会堂旧址修缮工程,始于2016年3月,历经测绘、勘察,分析残损原因,制定修缮方案。2018年11月,江苏省文物局批准修缮方案。2019年10月底,施工图纸交付,同时进入施工准备阶段。2020年12月29日,工程告竣并通过消防验收,实际施工期8个月。大型剧场会堂类的近现代建筑修缮工程,是一项以价值评估为前提的科学技术工作。这类工程的实地勘察和历史研究需要同步进行,相互补充。勘察中获取可靠数据,做残损分析,制定修缮方案。施工中不断进行核查、补充、修改。国民大会堂旧址结构体系复杂,加改次数多,使用和安全需求高,修缮的技术问题综合性强。

主要的技术难点在于:

(1)前厅、观众厅、舞台三部分不同结构体系的减震加固措施不同;

(2)舞台(含地下室)北侧贴建设备用房和化妆楼,存在受限于相邻关系的勘察、施工;

(3)贴建、相邻地块及附近的城市其他建设活动可能对地基基础产生影响,持续的维护修补使部分病害情况被掩盖。经过详细调查、研究和精心设计、施工,以上技术难点逐项得到妥善解决。

国民大会堂旧址经本次修缮,保存了价值特征,消除了安全隐患,延续了会堂功能,改善了使用设施,这是对这类建筑保护和延用在技术上的一次探索。现将有关勘察设计和施工资料汇编成册,定名为《国民大会堂旧址修缮设计研究》。

本书的出版受到了江苏省文物局“国家文物保护资金补助”(24-1-14-3200-0706)、2024年度城市与建筑遗产保护教育部重点实验室(东南大学)开放课题、2022年度东南大学建筑设计研究院有限公司学术成果出版基金的资助。

“一种多元历史文化资源的分类及设备”获得发明专利授权

2025年3月21日,沈旸教授团队研发的“一种多元历史文化资源的分类及设备”获得国家发明专利授权。该成果开创性地构建了历史文化资源的量化评价体系与智能分类系统,通过将模糊的文化特征转化为可计算、可比较的维度数据,为文物资源的价值评估、活化利用提供了科学依据,有效解决了传统分类方法主观性强、效率低下、缺乏动态更新机制等问题。这一技术突破不仅为文化遗产的智能化管理提供了核心工具,更可广泛应用于文旅融合开发、乡村振兴中的文化资源整合、城市记忆工程构建等领域。

该专利通过提取历史文化资源的文化特征维度、文化特征维度权重及各文化特征维度涵盖的文化属性,构建“历史文化资源-文化属性”关系映射表,以及每个文化维度下的“文化属性-文化属性”相似度矩阵;计算任意两个历史文化资源空间实体间的相似度距离,构建“历史文化资源-历史文化资源”相似度距离矩阵;采用不同聚类方法生成不同树状聚类结构,选取其中轮廓系数最大的树状聚类结构对应的聚类结果,作为历史文化资源的分类结果并可视化输出。

多尺度历史空间演化机制与活态保护

教育部学位与研究生教育发展中心主题案例《东南亚历史城市遗产价值与可持续保护发展》结项

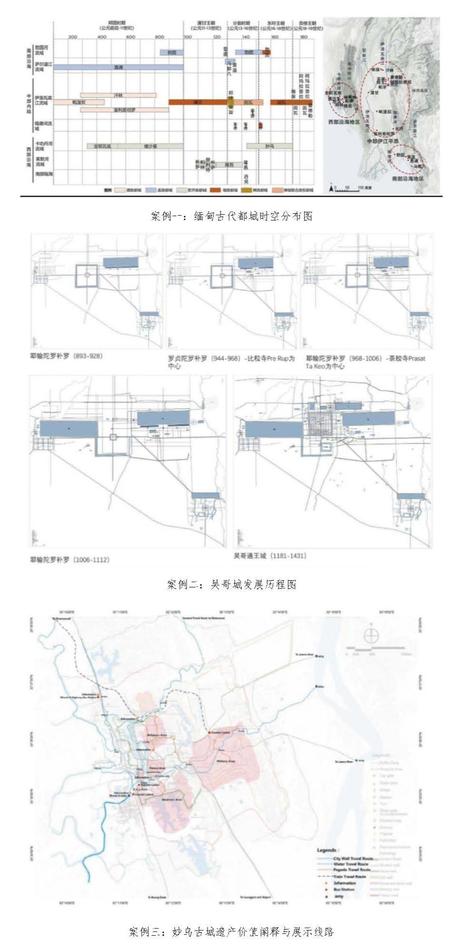

教育部学位与研究生教育发展中心主题案例《东南亚历史城市遗产价值与可持续保护发展》(江泓、汪艳等)于2025年02月完成结项,共提交文字案例2篇,研究型案例1篇。

通过“走出去”的研究型案例和教学案例的研发,旨在揭示交流互鉴下的亚洲历史城市关联演化特征、遗产价值和保护方法。使学生建立跨文化认知的基本框架、坚定中国视角的研究立场、建立因地制宜的工作路径。通过逻辑递进的三个案例,引导学生树立包容互鉴的文明观,培养学生国际化视野与遗产保护专业素养,有效提升多元文化理解力和全球胜任力。

研究型案例“东南亚历史都城的形态演化与规划特征”。研究以缅甸、泰国、越南三个东南亚主要国家为例,通过收集 30 余处典型历史都城的基础资料,对都城空间及其形成背景进行了历史梳理,从都城选址、规模、结构体系、形式布局等方面分析了这些古代都城的空间形态特征,系统总结了都城的形态演化和规划特征。研究揭示,缅甸、泰国和越南古代都城的形态及其规划思想经历了各具特色的演变过程,反映了多元文明的影响,在亚洲历史都城谱系中具有独特价值。研究成果有助于深化相关专业研究生对我国周边文明历史文化的认识和理解,并启发对亚洲地区历史上文明交流与互鉴的深入思考。

教学型案例“东南亚典型世界文化遗产城市的遗产价值研究”。案例旨在对东南亚多元复杂的文化遗产价值进行清晰简明的梳理,为学生理解东南亚遗产基本属性建立基础框架。通过对东南亚典型世界文化遗产城市的历史文化背景、文化融合的方式和程度、建筑与城市空间的表现,以及文化遗产的代表性和历史价值的梳理,将东南亚世界文化遗产城市分为“体现原生文明与周边文明融合的典范城市”、“体现航海时期多元文化相交融的典范城市”和“体现独特地域性和杰出创造力的典范城市”三种类型,并系统分析了这些城市的历史发展脉络,厘清东南亚地区文明线索。通过典型案例教学,帮助学生探索和理解东南亚地区的文明特征,构建东南亚地区遗产价值的认知框架,从而为全球文化遗产保护和区域可持续发展贡献智慧和力量。

教学型案例“面向可持续发展的东南亚历史城市保护管理规划”。缅甸妙乌古城是东南亚地区重要的历史城市,已列入世界文化遗产预备清单。本案例将研究生教学与缅甸妙乌古城管理实施规划编制实践相结合,指导学生掌握海外遗产保护项目的一般性流程和方法,系统介绍实地调研,遗产信息数据库建立,历史研究与空间分析、OUV 价值判定、保护要素与范围确立、保护原则与措施制定等全流程的技术方法。

《缅甸妙乌古城保护及发展规划》荣获“共同愿景——亚洲遗产可持续发展进取案例”

2025年2月28日,“2024共同愿景——亚洲遗产可持续发展优秀案例”发布会在云南省普洱市举行,该项目由国家文物局指导,中国文物保护基金会、亚洲文化遗产保护联盟联合主办,旨在挖掘亚洲地区值得推广的优秀遗产保护经验,遴选和推介优秀的遗产保护与创新实践。《缅甸妙乌古称保护及发展规划》在共12个遗产保护项目、23个国家、218份申报项目中脱颖而出。

2017年应联合国教科文组织亚太总部、缅甸联邦共和国宗教事务和文化部的邀请,东南大学建筑学院董卫教授、江泓副教授、东南大学建筑设计研究院周小棣教授组成的联合团队,连续多年十余次赴东南亚地区进行实地调研和现场工作,对缅甸妙乌、因瓦等古城开展测绘、调研以及保护与发展规划编制工作。依托城市与建筑遗产保护教育部重点实验室(东南大学),结合研究生、本科生教学工作,累计参与师生近百人,形成了坚实的研究基础。项目受到中缅各方高度肯定,深化了青年学生的跨文化理解,提升了公众对亚洲文化遗产保护的认知,促进了“一带一路”沿线的文化交流,为中国经验、中国智慧惠及世界探索了新的道路。近年来,东南大学建筑学院在缅甸妙乌项目的基础上不断拓展文化遗产保护领域的国际化实践。学院师生在东南亚、南亚等地开展了多项历史城市与建筑保护测绘、调研及规划编制工作。2018年,UNESCO和ICCROM共同决定将“亚洲遗产管理学会”秘书处移驻东南大学。这进一步鼓舞我们从早期理论与方法的交流引进,开拓发展到广泛参与亚洲文化遗产保护实践,并协助联合国教科文组织开展“亚太地区文化遗产保护奖”的评审与推广工作。通过一系列高水平的国际合作,与亚洲各国共同促进亚太地区变革性的文化遗产保护工作。

向缅甸文化部发出地震慰问,并发布《关于联合支持缅甸震后文化遗产保护的倡议书》

2025年3月28日,缅甸突发强烈地震,造成重大人员伤亡与财产损失。3月29日,东南大学建筑学院与亚洲遗产管理学会(AAHM)向缅甸文化部发出慰问信。信中向受灾民众、文化遗产保护者以及缅甸文化部的所有同事致以最深切的慰问和同情。并表示,自2016年起,东南大学建筑学院与亚洲遗产管理学会在缅甸文化遗产保护领域展开了深入合作。在这艰难时刻,愿以专业的知识、技术资源和国际协作网络,尽全力支持缅甸及地震灾区的文化遗产救援、评估与修复工作。

缅甸文化遗产以多元性、包容性和活态性闻名于世:佛塔林立的古城、技艺精湛的寺院、口传千年的史诗、维系社区信仰的节庆仪式,共同构成物质与非物质遗产交织的文明图谱。这些遗产既是缅甸民族身份的核心象征,也是人类共享的精神财富。作为缅甸历史文化最为富集的区域,据不完全统计,曼德勒地区因地震已造成670座寺庙损毁、290座佛塔倾覆。

4月1日,亚洲遗产管理学会与东南大学建筑学院发出《关于联合支持缅甸震后文化遗产保护的倡议书》,与全球同仁携手开展以下行动的倡议:1)关注与呼吁:关注灾害中的文化遗产损失,让更多人想到、看到、了解到震后遗产面临的困境。2)行动与支援:让保护遗产成为救灾行动的有机部分,推动跨国协作支援缅甸文化遗产的灾损评估、数字存档、修缮重建等工作。3)研究与赋能:以学术研究支撑遗产的科学修复和永续发展,让文化遗产赋能社区重建和社会韧性。4)记录与传播:记录震后遗产现状与修复历程,向世界传递文化遗产在灾难中联结人性、启迪希望的故事。

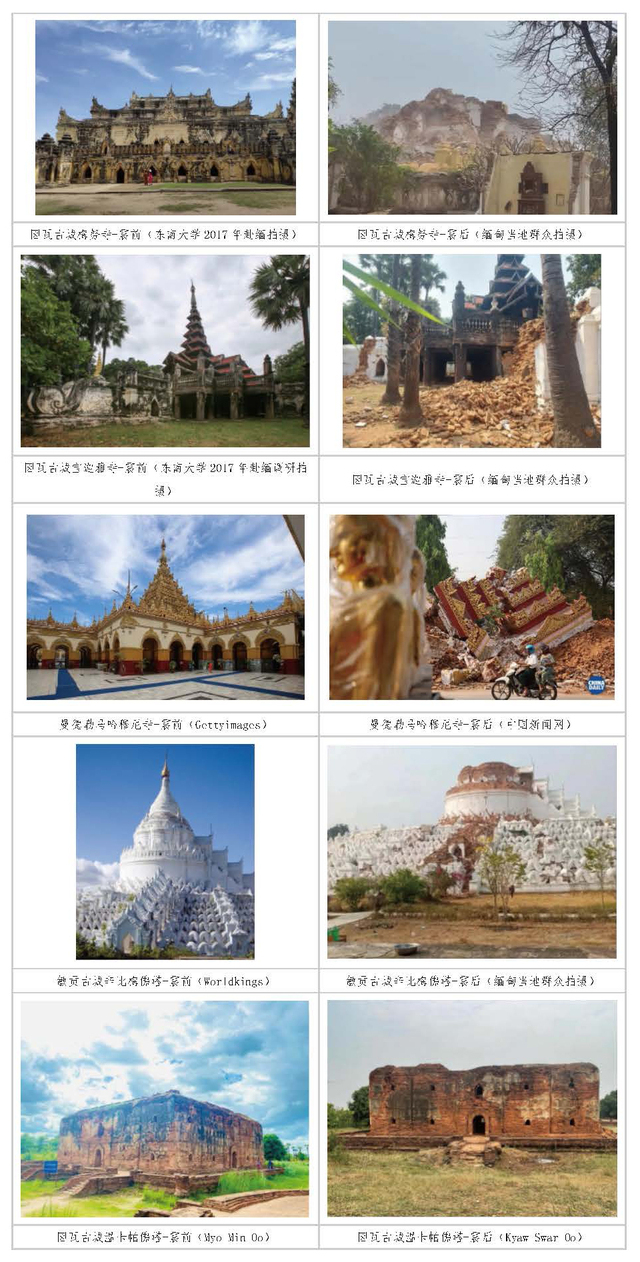

缅甸历史文化遗产震后速报系列

2025年3月28日发生的7.9级强震致使缅甸遭遇重大损失,地震也对缅甸曼德勒-实皆-内比都沿线众多的文化遗产造成了毁灭性打击,约670座寺庙损毁、290座佛塔倾覆,曼德勒皇宫、马哈牟尼佛寺、梅努寺、阿瓦大桥等重要建筑损毁严重或变为废墟。数百座佛塔、寺庙坍塌,人类共同文化遗产存续正面临严峻考验。团队发布系列“缅甸历史文化遗产震后速报”,呼吁全球社会关注缅甸历史文化遗产的珍贵价值及震后损毁情况,共同守护人类文明的瑰宝。

目前发布的包括有如下,1)因瓦古城梅努寺:主体建筑大部分倾覆,独特阳台逐层坍塌。2)因瓦古城宝迦雅寺:室外台阶受损,南墙倒塌,主体建筑未受明显破坏,内部结构损伤程度待排查。3)曼德勒马哈穆尼寺:主体建筑有明显破坏,七层重檐屋顶完全坍塌,支撑结构严重变形,玻璃马赛克天花板大面积碎裂,建筑长廊局部掩埋,内部结构损伤程度待排查。4)敏贡古城辛比梅佛塔:结构性损伤严重,中心主塔受损尤为严重,整体发生明显塌陷并出现裂缝,塔顶几乎完全坍塌,红色砖石大量脱落,露台开裂且局部脱落。5)因瓦古城温卡帕佛塔:局部坍塌,大量红色碎砖掉落,内部结构裸露。

城乡建筑遗产保护与再生的绿色低碳途径

2025“城市建筑学”学术研讨会暨《集约·低碳·再生:城市建筑的一体化设计》新书发布会在南京成功举办

城市建筑学作为建筑科学研究和设计实践中的重要领域,是经典建筑学边疆拓展的突出表现之一。当代城市空间营造正呈现日益突出的复合化、立体化和系统化趋势。在中国城市建设步入增量存量并存,并逐渐以存量为主的转型发展新时期,城市建筑学的研究对城市空间以“增效、提质、降碳”为内涵的高质量发展具有重要的实践意义。

2025年3月19-20日2025“城市建筑学”学术研讨会暨《集约·低碳·再生:城市建筑的一体化设计》新书发布会在南京成功举办。论坛由东南大学主办,东南大学建筑学院、东南大学建筑设计研究院有限公司、东南大学出版社、《建筑技艺》杂志社承办,高等教育出版社-Frontiers of Architectural Research协办,汇聚了众多院士大师、知名专家学者,共同探索城市建筑学在科学研究、设计实践和人才培养等方面的未来发展,150多名专业人士现场参会。

论坛同期举办了《集约·低碳·再生:城市建筑的一体化设计》新书发布活动。东南大学出版社社长白云飞介绍新书出版情况,该书为“十四五”国家重点出版物规划项目,是韩冬青大师及其团队深耕城市建筑学领域20余年的成果,系统构建了城市与建筑一体化设计的理论方法体系,全书含70万字、900余张图表,兼具学术深度与实践图景。

发表在《Nature Cities》的成果入选江苏省住建厅2025年科技动态汇编

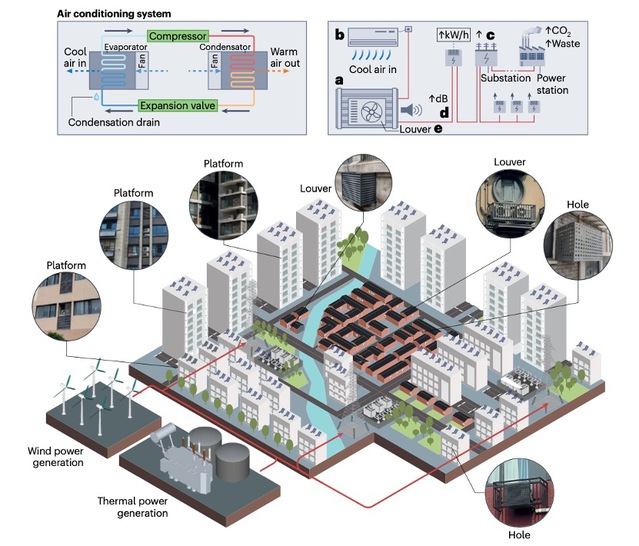

空调是城市居民改养住宅热环境的主要手段。在美城市建设、城市风貌提升等多方因素促进下,设置空调外机遮挡已成为城市外立面改造的重要内容,可能对室内环境乃至于城市带来系统性的影响。

东南大学建筑学院研究团队首次全面量化评估了空调外机挡的综合影响。研究总结了几个方面的"小遮挡、大影响”:(1)外机遮挡会阻挡空调外机排出的热空气,形成局部小微热岛效应,增加空调故障的风险:(2)局部热岛效应会导致室外机回风温度升高,夏季空调外机的进风温度每开高1℃,空调能源效率比降低3%-5%,而空调外机被遮挡可健进风口温度升高超过10℃℃,导致空调制冷效率大大降低:(3)外机速挡会影响室外机空气循环和热交换效率,使室外机压缩机运行频率更密集,放大空调系统运行的噪音以4)外机遮挡主要材料为铝板和钢板,生产安装会产生大量碳排放。

研究团队提出三点倡议:(1)重新考虑空调外机遮挡的必要性,在建筑美学与能源效率中选择最佳结合点:(2)建立和完善国家标准,鼓励建筑师借助建筑设计将空调外机巧妙地“隐藏"起来,创造更灵活更创新的城市空调外机遮挡设计方案:(3)绿色建筑设计应更加追求设计的精细化(《Nature Cities》,2024年10月28日)配图(如有)

城乡建筑遗产保护与传承的数字化体系

研究成果在CAADRIA 2025国际会议上发表

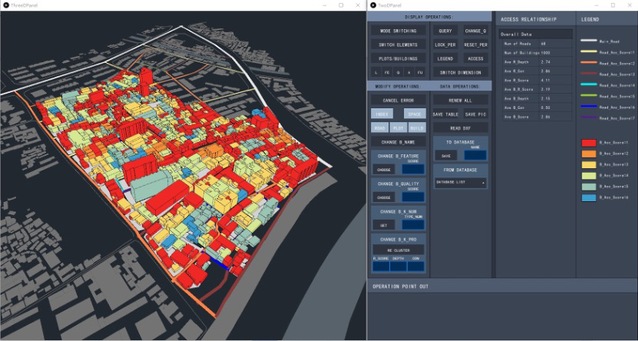

在城乡建筑遗产保护与传承的背景下,如何通过数字化技术实现保护对象的精细化管理与可持续更新,是数字化遗产保护的重要议题之一。东南大学建筑学院研究团队针对历史地段多尺度层级与多模态数据的研究成果《Cognitive and Management Methods for Multi-level and Multi-modal Data of Residential Historic Areas in China》,为城乡建筑遗产保护的数字化路径提供了数据认知与管理的新思路。并在第29届亚洲计算机辅助建筑设计年会(CAADRIA2025)上,与国际同行分享了该成果。

研究团队针对居住型历史街区保护中多层级数据割裂、信息整合效率低等问题,构建了“街区-肌理-地块序列-产权地块-建筑与庭院”的层级结构,结合网络分析方法,量化表征历史地段的空间形态特征。同时,团队开发了基于PostgreSQL数据库的在线信息管理与形态分析系统: 通过python编写信息管理终端,整合建筑形态、社会功能等多模态信息,实现多用户实时协作与数据版本追踪。通过Java编写图形化形态解析终端,集成几何特征计算、空间可达性模拟、功能混合度分析等功能,支持设计决策的动态反馈与多方案对比。此次研究是实验室“城乡建筑遗产保护与传承的数字化体系”方向研究的进一步推进。

CAADRIA 系列会议于1996年在中国香港首次创办,2007年曾由东南大学主办。历经30年,CAADRIA已发展成为全球数字建筑技术与实践交流的重要平台。本届会议于 2025年3月22日至29日在东京大学举行,吸引了来自亚太及欧美700余位学者参与。会议特邀东京大学艺术与科学学院Tomohiro Tachi教授,麻省理工学院Media Lab关键物质组主任Behnaz Farahi教授,苏黎世联邦理工学院建筑系建筑技术研究所Benjamin Dillenburger教授,日本著名建筑师、东京大学荣誉教授隈研吾等专家,围绕智能建造、遗产数字化等议题展开研讨。

研究成果在Frontiers of Architectural Research发表

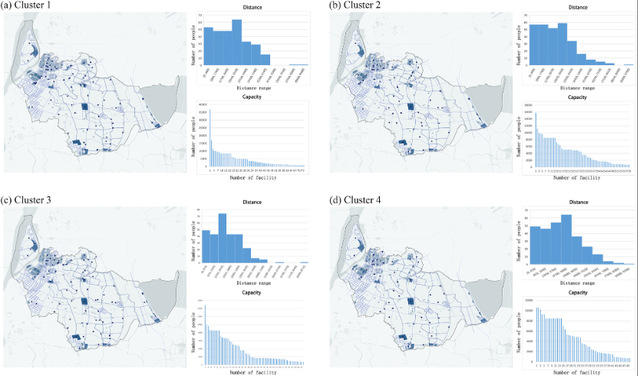

传统公共服务设施常因缺乏系统性规划和智能化决策机制,难以适应多样化人群的需求,尤其在历史文化空间内,基础设施的布局往往与历史风貌保护产生冲突。如何在保障城市公共安全与服务公平的同时,兼顾城乡建筑遗产的延续性,成为当前城乡空间治理中的关键问题。

东南大学建筑学院团队基于多源数据的多目标优化方法,用以提升公共设施在城乡遗产空间中的布局合理性与服务效能,研究成果《Multi-objective optimization of EMS facilities using multi-source data: A case study in Dangtu, China》在国际期刊 Frontiers of Architectural Research 在线发表。研究利用高德地图API、人口密度、地理环境及风险评估等多源数据,构建了一个多目标优化框架,并通过NSGA-II多目标进化算法对急救医疗服务(EMS)设施进行科学选址和资源配置优化。该方法不仅显著提高了急救响应效率与服务公平性,还有效降低了新建设施的建设成本,展现出在实际城乡建设实践中的应用价值。

该成果通过整合多源信息,实现数据融合与数字化决策,为传统公共服务设施的数字化规划提供新思路,并助力遗产保护与城市安全管理的智能化升级。利用多目标优化模型在公平性、效率和经济性之间实现科学平衡,为未来城乡公共设施及历史文化传承规划提供了可借鉴的路径。

【公共资讯】

东南大学测绘成果展(2019-2014)即将开展

由东南大学建筑学院、城市与建筑遗产保护教育部重点实验室、传统木构建筑营造技艺研究国家文物局重点科研基地、建筑历史与理论课程虚拟教研室联合主办的“贴近历史的测绘,走向多元的对话”测绘教学成果展,即将于4月18日至6月15日在前工院一楼展厅展出。4月18日将举办开幕式暨测绘交流研讨会。展览分为官式新解、宋清之间、生活形式、旧园新知与数字空间五个板块,集中呈现学院近年来在测绘教学中的新观察、新视野、新认知、新阐释与新表达。

2025年度“遗产保护优秀论文”评选活动正在进行

由东南大学建筑学院、城市与建筑遗产保护教育部重点实验室、传统木构建筑营造技艺研究国家文物局重点科研基地联合主办的“2025年度建筑学院‘遗产保护优秀论文’评选活动”正面向建筑学院全体教师开展,论文征集时间为3月15日至4月15日。

本活动旨在鼓励探索文明互鉴和文化传承背景下,围绕中国特色城乡建筑遗产保护的理论建设与技术拓展领域的创新成果。2024年度评选卓越论文1篇、优秀论文3篇;2025年截至目前已收到申报论文9篇。